Ein Interview mit Stefan Göllner, Innovationsmanager beim KI-Campus.

Digitales Lernen funktioniert nicht? Befähigung für Digitalisierung gibt es nicht? Stimmt nicht.

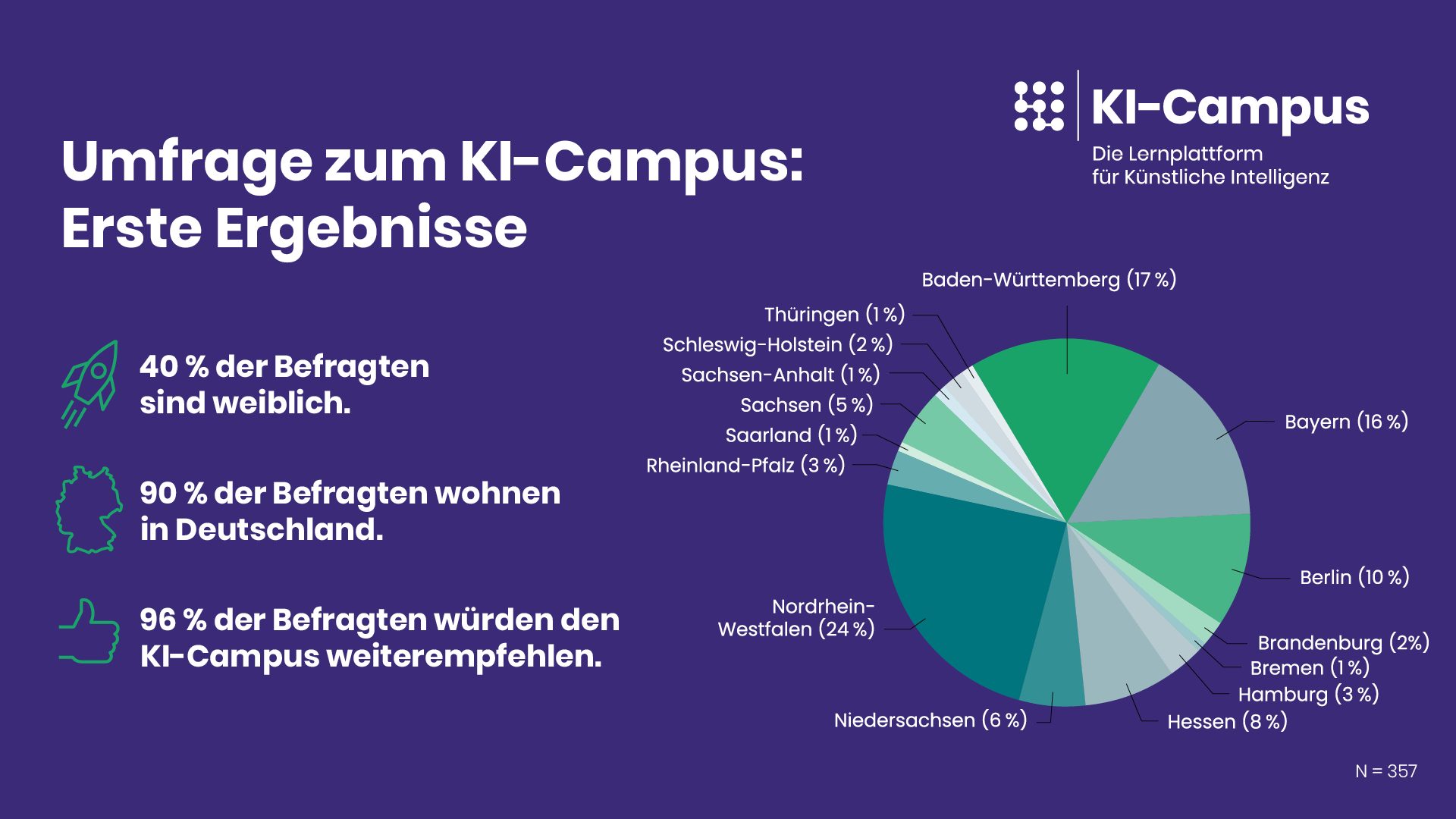

Unternehmen können zukünftige Mitarbeitende qualifizieren. Unternehmen können sich mit zertifizierten Fortbildungen zum Thema Künstliche Intelligenz als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Städte und Kommunen können Mitarbeitende auf Smart City-Modellprojekte vorbereiten: einfach, online und kostenlos. 96% der Befragten würden den KI-Campus weiterempfehlen.

Bildquelle: Zwischenbericht und Roadmap KI-Campus 1.0 (10-2019 bis 07-2022) vom 27.07.2022, Seite 6

Wir alle können KI lernen.

Seit 2019 wächst der KI-Campus zum digitalen Lern-Universum. Die Lernplattform für Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht eine gesamtgesellschaftliche Befähigung für Digitalisierung und Datenkompetenz. Es geht um mehr als Künstliche Intelligenz. Es geht um die Frage: Was will ich, kann ich, darf ich und soll ich mit Daten machen?

Wir wollen mit dem KI-Campus einen Aufklärungsprozess in Gang setzen und zur Entmystifizierung beitragen, indem wir Erwartungen einordnen und Ängste in Bezug auf KI abbauen.

Bildquelle: KI-Campus

KI zum Hören, Sehen und Mitmachen

Der KI-Campus ist interaktiv, multimedial und vor allem unterhaltsam. Dies liegt mitunter an den Quizfragen, Videos, Feedback- und Diskussionsmöglichkeiten in den Onlinekursen, den verständlichen Videos oder inspirierenden Podcasts. Es liegt mit Sicherheit an der einladenden Didaktik, der freien Kurswahl, der anwenderfreundlichen Architektur und einem ansprechenden Layout.

Der Spaß am Erlernen und Erleben digitaler Kompetenz entsteht jedoch vor allem durch die Möglichkeit autark lernen zu können. Man kann kurz reinschauen oder sich länger mit einer Materie befassen, zwischen den Kursen hin- und herspringen, pausieren oder seine Lernfortschritte analysieren lassen. Als selbst bestimmte:r Lernende:r kann man entscheiden, auf welches Thema man sich in welcher Intensität einlassen möchte. Was spielerisch daher kommt, ist inhaltlich mitunter ein fettes Brett, das nicht nur Neugier, sondern auch den Ehrgeiz weckt.

Was ist der KI-Campus

„Der KI-Campus ist die Lernplattform für Künstliche Intelligenz mit kostenlosen Online-Kursen, Videos und Podcasts zur Stärkung von KI- und Datenkompetenzen. Als Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird der KI-Campus vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Seit 2019 entwickeln den KI-Campus – gemeinsam mit zahlreichen Partnern – der Stifterverband, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), das Hasso-Plattner-Institut (HPI), NEOCOSMO und das mmb Institut.“

Für wen ist der KI-Campus

In Onlinekursen, Videos oder Podcasts erreichen Lernende Data Literacy (Datenkompetenz) – wer möchte mit anerkanntem Zertifikat. Studierende, Lehrende, Menschen aus der Praxis bis zu Mitarbeitenden in Unternehmen oder öffentlichen Verwaltungen betreten auf dem KI-Campus das bunte Reich der Daten.

Besucherinnen und Besucher lernen zu verstehen und anzuwenden. Für Einsteiger:innen empfiehlt sich z.B. der Onlinekurs "Stadt | Land | DatenFluss" oder für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte „KI kapiert“. Entwickler:innen können Maschinelles Lernen studieren oder den eigenen Chat-Bot programmieren, Fortgeschrittene finden bei „Internet der Dinge“ Aufgaben und Lösungen und für Stadtentwickler:innen und Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung gibt es „KIÖV – KI in öffentlichen Verwaltungen“.

Wie funktioniert der KI-Campus

Einfach mit der E-Mailadresse registrieren und loslegen. Die Nutzung des KI-Campus ist kostenfrei.

Der KI-Campus von innen

Stefan Göllner gestaltet analoge und digitale Welten. Seit 2019 ist der studierte Landschaftsarchitekt und Kommunikationsdesigner als Innovationsmanager für den KI-Campus tätig. Der Vater von zwei Kindern versteht sich selbst als „communitygetriebenen“ Innovationsentwickler, der sich über den KI-Campus hinaus für Digitalisierung und digitale Befähigung engagiert.

Ich möchte beweisen, dass so ein Prozess zum Erfolg führen kann, dass man mit diesen Aktivitäten eine Veränderung bewirken kann, dass das Investment in persönliche Beziehungen zu greifbaren Ergebnissen führen kann. Ich möchte den KI-Campus dabei unterstützen, die Bildungslandschaft im Bereich KI zu verbessern. Noch ist das Thema KI eine Nische.

Alle Fragen auf einen Blick – table of content

- Wie haben Sie Ihren Weg zum KI-Campus gefunden?

- Was ist Künstliche Intelligenz (KI)?

- Was macht man als Innovationsmanager beim KI-Campus?

- Welche persönlichen Ziele möchten Sie mit dem KI-Campus erreichen?

- Warum benennt der KI-Campus den „Shift from Teaching to Learning“ explizit als eines der sechs Leitprinzipien?

- Welche Communities möchte der KI-Campus ansprechen?

- Wie erreicht der KI-Campus die o.g. Communities?

- Wie erreicht der KI-Campus Unternehmen?

- Wie sieht eine Kooperation mit dem KI-Campus bspw. aus?

- Können Unternehmen auf dem KI-Campus eigene Inhalte veröffentlichen?

- 2020 gab es für den Ideenwettbewerb des KI-Campus 137 Einreichungen. Wie viele davon kamen von Unternehmen?

- Welchen Nutzen haben Unternehmen vom KI-Campus?

- Was kosten die Zertifikate beim KI-Campus?

- Welche Feedbacks von Nutzer:innen des KI-Campus gibt es bisher?

- Wird beim KI-Campus ein Monitoring-Verfahren eingesetzt?

- In welchen Bereichen sehen Sie derzeit das größte Potenzial für KI in Deutschland?

- Welchen Eindruck haben Sie vom aktuellen Innovationsgeschehen in Deutschland?

- Die Rise of AI Conference in Berlin ist ja einer der Events rund um Künstliche Intelligenz. Wann wird der KI-Campus mit dabei sein?

- Was können wir alle in Bezug auf Innovation besser machen?

Wie haben Sie Ihren Weg zum KI-Campus gefunden?

Stefan Göllner

Zentral war in meiner Arbeit immer die Vermittlung der Anforderung lokaler oder thematischer Communities in die Entwicklung von Software bzw. Digitalisierungslösungen. Wie kann man die Anforderungen unterschiedlicher Interessengruppen ermitteln und zwischen den Perspektiven vermitteln? Wie kann man Lösungen finden, die den Dialog stärken, und wie Menschen in die Produktentwicklung einbeziehen?

Meine Stationen zum KI-Campus waren zuerst Forschungs- und Entwicklungsprojekte an verschiedenen Hochschulen. Dann habe ich mit meiner Berliner Agentur place/making eigene Softwareprodukte entwickelt und so Anforderungen an die Gestaltung von Innovationsprozessen sehr gut kennen gelernt. Klar wurde, dass Lösungen profitieren, wenn Akteure mit verschiedenen Perspektiven beteiligt werden.

Später habe ich als Innovationsmanager für das BMWi Programm Mittelstand Digital gearbeitet und so ein gutes Verständnis für die aktuellen Bedarfe des Mittelstands an Softwarelösungen gewonnen. Mit dieser Kombination aus technischen Verständnis und Netzwerkfähigkeit kam ich zum KI-Campus. Das Thema Innovationsmanagement hat viel mit Vernetzung und Community-Entwicklung zu tun. Dort ist auch das Innovationsmanagement beim KI-Campus angesiedelt.

Was ist Künstliche Intelligenz (KI)?

Stefan Göllner

Wo KI anfängt und wo sie aufhört ist nur schwer abgrenzbar. Ich halte eine Definition für sinnvoll, die KI nicht allein nach der Ähnlichkeit zu menschlicher Intelligenz fragt, sondern unter KI-Verfahren und -Verhalten von Maschinen versteht, die eigenständig sinnvolle Entscheidungen treffen und Sinnzusammenhänge schaffen können.

Auch der KI-Campus folgt so keiner strikten Definition und wir betonen immer, dass Datenkompetenzen ein wesentlicher Schlüssel zu KI-Kompetenzen sind. Bei uns ist jede und jeder willkommen, der sich fragt: Was möchte ich, kann ich, und darf ich mit Daten machen und was muss ich dafür wissen? Hierfür bieten wir Onlinekurse, Videos oder Podcasts. Die Tür steht allen offen, unabhängig davon, ob sie Einsteiger:innen oder Expert:innen sind.

Was macht man als Innovationsmanager beim KI-Campus?

Stefan Göllner

Die Herausforderung besteht darin, zum einen den Austausch zwischen Expert:innen, Lehrenden und Lernenden zu ermöglichen und daraus die passenden Ideen für die Weiterentwicklung abzuleiten. Die Schlüsselfrage ist, wie KI- Bildung bestmöglich gelingen kann. Hierfür braucht es viele Stimmen und Erfahrungsebenen.

In den KI-ExpertLabs – den sogenannten Think- & Do-Tanks – begegnen sich KI- und Bildungsexpert:innen. Hier diskutieren sie und entwickeln gemeinsam Ergebnisse. Dabei kommen grundlegende Fragestellungen auf den Tisch, z.B. welche Lernangebote wir besonders dringend brauchen oder was wir tun müssen, damit diese auch genutzt werden.

Wir wollen den Dialog anstoßen und herausfinden, was in Bezug auf KI gerade am dringendsten ansteht, aktuell z.B. in den Bereichen Medizin, Schule, Industrie 4.0 oder Entrepreneurship.

Schritt für Schritt entstehen so Ergebnisse, die den KI-Campus insgesamt weiterbringen und "Bodenhaftung" verschaffen. Zu meinen Aufgaben gehört es, die passenden Expertinnen und Experten zusammenzubringen und bei der Vernetzung, Kommunikation und Themenfindung zu begleiten.

Zum anderen geht es darum, pilothaft Nutzungsszenarien für die Lernangebote des KI-Campus zu entwickeln, die zeigen, wie die Lernangebote erfolgreich angewendet und möglichst nah an die Lernenden gebracht werden können. Dazu arbeite ich eng mit dem Team Lernangebote zusammen. Im Austausch entstehen Kooperationen und pilothafte Anwendungsszenarien, in denen die Anforderungen aus den Communities unmittelbar auf die inhaltliche, didaktische und technische Ausgestaltung zurückwirken.

Als „Libero“ bin ich Impulsgeber. Aus dem Austausch mit den verschiedenen Communities fließen Impulse und Ideen für die Weiterentwicklung in die Lernangebotserstellung, die Produktentwicklung oder das Partnermanagement.

Welche persönlichen Ziele möchten Sie mit dem KI-Campus erreichen?

Stefan Göllner

Ich möchte daran mitwirken die Bildungslandschaft im Bereich KI so zu verändern, dass das Thema nicht weiter als "nerdige" oder elitäre Nische verstanden wird. Deshalb steht für mich die Anwendungsorientierung im Vordergrund: Entwickler:innen und Nutzer:innen sollen verstehen, dass KI keine Zukunftsmusik ist, sondern bereits jetzt unseren Alltag verändert. Auch: dass es in vielen Bereichen nützlich sein kann, wenn KI-Anwendungen entwickelt und eingesetzt werden.

Es geht darum, an einem Aufklärungsprozess mitzuwirken, der zur Entmystifizierung beiträgt. Dafür müssen Erwartungen eingeordnet und übertriebene Ängste abgebaut werden. So würde insgesamt eine objektivere Bewertung der Chancen und Risiken von KI möglich.

Mein Interesse gilt insbesondere Bottom-Up Ansätzen und praxisorientierten Vermittlungsformen. Ziel muss es sein, Fragestellungen aus konkreten Bedarfen heraus zu entwickeln und in Anwendungskontexte einzubetten. So ergeben sich für den Bildungsbereich Chancen und kreative Impulse, die sonst im alltäglichen Tun versanden würden.

Gerade Online-Formate bieten tolle Möglichkeiten, um die Bedarfe von Lehrenden und Lernenden besser anzusprechen. Wie das bestmöglich gelingt, müssen wir noch besser verstehen und darstellen. Dabei geht es auch darum, zu zeigen, wie das Investment in den Community-Aufbau zu einem lebendigen Lern-Ökosystem führen kann, das eine langfristige Wirkung entfaltet.

Warum benennt der KI-Campus den „Shift from Teaching to Learning“ explizit als eines der sechs Leitprinzipien?

Stefan Göllner

Wir folgen damit einem Ansatz, der Studierende unterstützt, den Lernprozess möglichst individuell an den eigenen Zielsetzungen und Bedürfnissen auszurichten. Wichtige Schlagworte dafür sind: selbstregulierendes Lernen, metakognitives Lehrwissen, ein studierendenorientiertes Lehrkonzept, hohe Selbstwirksamkeit und die Unterstützung individueller Lernstrategien. Unsere Angebote zur Vernetzung innerhalb der Lernenden-Communities und die Bereitstellung niedrigschwelliger Rückkanäle fördern zudem den Austausch mit den Lehrenden.

Quizfragen beim KI-Campus – beispielhafte Kursansicht:

Welche Communities möchte der KI-Campus ansprechen?

Stefan Göllner

Unser Ziel ist es mit einem niedrigschwelligen und kostenfreien Lernangebot ein wachsendes und übergreifendes Lern-Ökosystem zu schaffen. Deshalb sprechen wir nie nur eine oder einige Communities an, denn der KI-Campus ist jederzeit und für alle offen und Inhalte sind meist auch fachübergreifend relevant. Jedoch fokussieren wir uns gegenwärtig beim Communityaufbau auf Themenbereiche, in denen ein besonderes Potenzial für die Nutzung von Online-Lernangeboten liegt. Dazu gehören Medizin, Schule, Industrie 4.0 und Entrepreneurship.

Den Community-Aufbau begleiten wir mit unterschiedlichen Formaten: Neben den KI-ExpertLabs wurde ein Fellowship-Programm für Hochschullehrende aller Fachbereiche aufgebaut, die das Zukunftsthema KI in ihre Lehre integrieren und hierfür die Lernangebote des KI-Campus erproben möchten.

Seit diesem Jahr organisieren wir regelmäßige Meetups, die wir an unseren Fokusthemen ausrichten. Unser Podcast "KI-kapiert" dient dazu, interessante Persönlichkeiten aus der Community vorzustellen und deren Ansätze zu verbreiten. An weiteren Formaten, wie etwa einem Ambassador-Programm für Studierende an Hochschulen arbeiten wir gegenwärtig.

Wie erreicht der KI-Campus die o.g. Communities?

Stefan Göllner

Das ist noch keine endgültig beantworte Frage, sondern Bestandteil unseres Forschungsprozesses. Ich erläutere sie mal am Beispiel des Bereichs Medizin: Unsere Expertinnen und Experten haben uns im Rahmen eines KI-ExpertLab Treffens empfohlen, eine Studie durchzuführen, um den Stand der KI-Bildung den Deutschen Medizinfakultäten systematisch zu ermitteln.

Ein Studienteam der Charité Berlin hat dann in unserem Auftrag bei allen medizinischen Fakultäten nachgefragt, welche Angebote es im Bereich der Kompetenzvermittlung in Bezug auf KI bereits gibt und welche Kompetenzziele damit erreicht werden sollen. Ergebnis war, dass bisher kaum Angebote gemacht werden.

Es folgte die Empfehlung, verstärkt „blended“-Formate anzubieten, also nicht „nur“ Onlinekurse auf dem digitalen KI-Campus zu nutzen, sondern unsere Angebote in bestehende Hochschulangebote zu integrieren.

Nun arbeiten wir gerade an der Umsetzung eines hybriden Formats, das schon bald an einem medizinischen Institut angeboten werden soll. Dies eröffnet uns eine größere Chance, im Unialltag anzukommen, dort akzeptiert zu werden. Außerdem entsteht im Austausch mit den Studierenden vor Ort ein wichtiger Rückkanal, über den wir erfahren können, welche Inhalte und Formate benötigt werden und wie sie der KI-Campus zukünftig bereitstellen sollte.

Ein weiterer Innovationsschritt ist die Zertifizierung: Studierende sollen für die Teilnahme an KI-Campus Kursen anrechenbare ECTS Punkte (European Credit Transfer and Accumulation System) erhalten können, die europaweit anerkannt sind. Wir als KI-Campus arbeiten daran, diese Kriterien zu erfüllen und unsere Angebote in die Hochschulcurricula zu integrieren.

Auch im Bereich der medizinischen Fort- und Weiterbildung entstehen gerade neue Initiativen, etwa um durch die CME-Zertifizierung (Continuing Medical Education) von KI-Campus Angeboten für Ärztinnen und Ärzte. So bringen wir unsere Angebote in dieses verpflichtende Fortbildungssystem für Ärzt:innen ein und schaffen neue Anreize für die Beschäftigung mit dem wichtigen Thema KI. In dieser Richtung werden wir in naher Zukunft noch weitere Angebote schaffen.

Wie erreicht der KI-Campus Unternehmen?

Stefan Göllner

Das BMBF hat uns mit der Mission losgeschickt, auf universitärem Niveau zu produzieren, d.h. wir sprechen in erster Linie Studierende an und erreichen diese aktuell auch am besten. Trotzdem wollen wir auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung von Unternehmen sichtbarer werden und Angebote machen, die von den Einrichtungen in Unternehmen aufgegriffen werden können.

Im Moment beschreiten wir dazu unterschiedliche Wege: es entstehen Kooperationen, bei denen Unternehmen Materialien des KI-Campus nutzen, aber auch bei der Produktion von Materialien haben wir bereits verschiedentlich mit Unternehmen kooperiert.

Zudem finden kontinuierlich Vorträge, Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit oder Fortbildungsveranstaltungen statt, bei denen wir auf unsere Angebote aufmerksam machen. Erst kürzlich haben wir eine Fortbildung für mittelständische Unternehmen durchgeführt, bei der wir in die Nutzung des KI-Campus einführen konnten.

Wie sieht eine Kooperation mit dem KI-Campus bspw. aus?

Stefan Göllner

Ein gutes Beispiel ist der Onlinekurs "Stadt | Land | DatenFluss". Der deutsche Volkshochschulverband hat ihn 2020 als App entwickelt, unterstützt von der Bundesregierung und unter der Schirmherrschaft der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aufgrund unserer technischen Möglichkeiten konnten wir den Onlinekurs 2021 über den KI-Campus für die Desktop-Nutzung zur Verfügung stellen. In diese Richtung wollen wir weitergehen und Projekte nach vorne bringen.

Können Unternehmen auf dem KI-Campus eigene Inhalte veröffentlichen?

Stefan Göllner

Unser Lernangebotsteam hat für den KI-Campus ein eigenes Qualitätsmanagement entwickelt. So wird überprüft, ob ein Lernformat in Bezug auf die didaktische, gestalterische und technische Umsetzung unseren Standards gerecht wird. Sind diese Kriterien erfüllt und das Lizenzmodell passt, können auch Kurse fremder Anbieter aufgenommen werden. Jedoch hören die Prüfung und Verbesserung nicht auf, wenn ein Kurs einmal erstellt und hochgeladen wurde. Sie muss kontinuierlich weitergeführt werden. So sorgen wir dafür, dass die Inhalte stets aktuell, attraktiv und fachlich korrekt sind.

Unser Kuratierungsteam verfolgt zudem ständig und international die Veröffentlichung neuer Inhalte mit KI-Bezug. Wenn Spannendes entsteht, verweisen wir auf die entsprechenden Lernangebote und Lernplattformen. So entsteht eine Übersicht über das verfügbare Angebot ‐ über den KI-Campus hinaus.

So findet man z.B. ein Video bei uns, sieht es aber woanders an. Lösungen für eine noch flexiblere Integration externer Inhalte in den KI-Campus sind für uns ein wichtiges Ziel auf dem Weg zu einem offenen Lern- Ökosystem. In der nächsten Projektphase werden wir Moodle als weitere Lernplattform einbinden, um unsere Anschluss- und Kooperationsfähigkeit noch weiter zu steigern.

2020 gab es für den Ideenwettbewerb des KI-Campus 137 Einreichungen. Wie viele davon kamen von Unternehmen?

Stefan Göllner

Seit 2019 haben bei den Ideenwettbewerben vorwiegend Bildungsakteure, wie z.B. Forschungsinstitute, privatwirtschaftliche Fortbildungsunternehmen oder Hochschulen teilgenommen. Unternehmen waren bisher nicht dabei.

Welchen Nutzen haben Unternehmen vom KI-Campus?

Stefan Göllner

Ich glaube, dass gerade große Unternehmen es sich nicht mehr erlauben können, ihren Mitarbeiter:innen keine internen Fortbildungsangebote zum Thema KI anzubieten. Es geht ja nicht nur darum, intern zu qualifizieren, sondern auch darum, sich als attraktiven Arbeitgeber mit zukunftsweisender Fortbildung zu präsentieren. Weil das aufwändig ist und geprüfte Materialien oft nicht verfügbar sind, können wir mit unserer Lernplattform KI-Campus die Lücke in diesem Bildungssektor schließen.

Arbeitgeber:innen könnten eine Qualifizierung bereits vor der Bewerbung anbieten. Nach dem Motto „Wenn Du Dich hier bewirbst, kannst Du die erforderlichen Kompetenzen vorab beim KI-Campus erwerben“. Unternehmen könnten von unseren Vorgaben, den Qualitätsstandards, die wir etabliert haben und von unserem geprüften Qualitätssiegel profitieren. Die Qualifizierung durch den KI-Campus vereinfacht Recruitment-Prozesse und entlastet die Personalabteilungen in Unternehmen.

Der Fachkräftemangel im Bereich KI und Data Science tut der Wirtschaft gerade richtig weh. Daher gibt es einen heißen Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Menschen, die sich im Bereich KI qualifizieren möchten, werden eher bei uns nach verlässlichen Lerninhalten zum Thema suchen als auf Unternehmenswebsites. All dies sind Argumente für unsere Lernangebote, bei denen Unternehmen hellhörig werden könnten.

Was kosten die Zertifikate beim KI-Campus?

Stefan Göllner

Die Zertifikate vergeben wir kostenlos. Ziel ist es, eine hohe Attraktivität durch die Reputation der beteiligten Institutionen zu schaffen. Zugleich werden die Vergabekriterien möglichst nah an internationalen Standards ausgerichtet, damit die Anerkennung erleichtert wird.

Erfreulicherweise sind wir seit kurzem Mitglied im European MOOC-Consortium – einem Zusammenschluss von aktuell acht europäischen Lernplattformen. Wir werden uns in diesem Gremium in die Weiterentwicklung von EU Standards bei der Zertifizierung einbringen. Zukünftig sind evtl. auch kostenpflichtige Zertifikate denkbar, dazu gibt es aber noch keine konkreten Überlegungen.

Welche Feedbacks von Nutzer:innen des KI-Campus gibt es bisher?

Stefan Göllner

Wir führen regelmäßige (Online)-Befragungen durch. Die letzte Befragung wurde im April 2022 abgeschlossen und die Ergebnisse im Mai veröffentlicht. Ein Auszug: 96% der Befragten würden den KI-Campus weiterempfehlen.

96% der Befragten würden den KI-Campus weiterempfehlen.

In unserem Zwischenbericht und Roadmap KI-Campus 1.0 (10-2019 bis 07-2022) vom 27.07.2022 haben wir eine umfassende Analyse bzw. Erfolgsmessung vorgenommen und daraus eine Roadmap für die Zukunft entwickelt. Wir wissen jetzt, in welchem Bundesgebiet wir welche Partner haben. Wir haben einen strukturierten Überblick über unsere Aktivitäten. Mit der Durchfühung unserer regelmäßigen SWOT-Analysen haben wir eine konkrete Diskussionsgrundlage für die agile Weiterentwicklung und kennen die Aktivitäten unserer Nutzer:innen auf den digitalen Kanälen – von der Website über Social Media (z.B. Youtube) bis zum Podcast.

Die Zuwachsraten sprechen dafür, dass wir unser Ziel mit einem niedrigschwelligen und kostenfreien Lernangebot ein wachsendes und übergreifendes Lern-Ökosystem zu schaffen, die Zielgruppen erreichen. Deshalb sprechen wir nie nur eine oder einige Communities an, denn der KI-Campus ist jederzeit und für alle offen und Inhalte sind meist auch fachübergreifend relevant. Jedoch fokussieren wir uns gegenwärtig beim Communityaufbau auf Themenbereiche, in denen ein besonderes Potenzial für die Nutzung von Online-Lernangeboten liegt. Dazu gehören Medizin, Schule, Industrie 4.0 und Entrepreneurship.

Den Community-Aufbau begleiten wir mit unterschiedlichen Formaten: Neben den KI-ExpertLabs wurde ein Fellowship-Programm für Hochschullehrende aller Fachbereiche aufgebaut, die das Zukunftsthema KI in ihre Lehre integrieren und hierfür die Lernangebote des KI-Campus erproben möchten.

Seit diesem Jahr organisieren wir regelmäßige Meetups, die wir an unseren Fokusthemen ausrichten. Unser Podcast "KI-kapiert" dient dazu, interessante Persönlichkeiten aus der Community vorzustellen und deren Ansätze zu verbreiten. An weiteren Formaten, wie etwa einem Ambassador-Programm für Studierende an Hochschulen arbeiten wir gegenwärtig.

Wie erreicht der KI-Campus die o.g. Communities?

Stefan Göllner

Das ist noch keine endgültig beantworte Frage, sondern Bestandteil unseres Forschungsprozesses. Ich erläutere sie mal am Beispiel des Bereichs Medizin: Unsere Expertinnen und Experten haben uns im Rahmen eines KI-ExpertLab Treffens empfohlen, eine Studie durchzuführen, um den Stand der KI-Bildung den Deutschen Medizinfakultäten systematisch zu ermitteln.

Ein Studienteam der Charité Berlin hat dann in unserem Auftrag bei allen medizinischen Fakultäten nachgefragt, welche Angebote es im Bereich der Kompetenzvermittlung in Bezug auf KI bereits gibt und welche Kompetenzziele damit erreicht werden sollen. Ergebnis war, dass bisher kaum Angebote gemacht werden.

Es folgte die Empfehlung, verstärkt „blended“-Formate anzubieten, also nicht „nur“ Onlinekurse auf dem digitalen KI-Campus zu nutzen, sondern unsere Angebote in bestehende Hochschulangebote zu integrieren.

Nun arbeiten wir gerade an der Umsetzung eines hybriden Formats, das schon bald an einem medizinischen Institut angeboten werden soll. Dies eröffnet uns eine größere Chance, im Unialltag anzukommen, dort akzeptiert zu werden. Außerdem entsteht im Austausch mit den Studierenden vor Ort ein wichtiger Rückkanal, über den wir erfahren können, welche Inhalte und Formate benötigt werden und wie sie der KI-Campus zukünftig bereitstellen sollte.

Ein weiterer Innovationsschritt ist die Zertifizierung: Studierende sollen für die Teilnahme an KI-Campus Kursen anrechenbare ECTS Punkte (European Credit Transfer and Accumulation System) erhalten können, die europaweit anerkannt sind. Wir als KI-Campus arbeiten daran, diese Kriterien zu erfüllen und unsere Angebote in die Hochschulcurricula zu integrieren.

Auch im Bereich der medizinischen Fort- und Weiterbildung entstehen gerade neue Initiativen, etwa um durch die CME-Zertifizierung (Continuing Medical Education) von KI-Campus Angeboten für Ärztinnen und Ärzte. So bringen wir unsere Angebote in dieses verpflichtende Fortbildungssystem für Ärzt:innen ein und schaffen neue Anreize für die Beschäftigung mit dem wichtigen Thema KI. In dieser Richtung werden wir in naher Zukunft noch weitere Angebote schaffen.

Wie erreicht der KI-Campus Unternehmen?

Stefan Göllner

Das BMBF hat uns mit der Mission losgeschickt, auf universitärem Niveau zu produzieren, d.h. wir sprechen in erster Linie Studierende an und erreichen diese aktuell auch am besten. Trotzdem wollen wir auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung von Unternehmen sichtbarer werden und Angebote machen, die von den Einrichtungen in Unternehmen aufgegriffen werden können.

Im Moment beschreiten wir dazu unterschiedliche Wege: es entstehen Kooperationen, bei denen Unternehmen Materialien des KI-Campus nutzen, aber auch bei der Produktion von Materialien haben wir bereits verschiedentlich mit Unternehmen kooperiert.

Zudem finden kontinuierlich Vorträge, Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit oder Fortbildungsveranstaltungen statt, bei denen wir auf unsere Angebote aufmerksam machen. Erst kürzlich haben wir eine Fortbildung für mittelständische Unternehmen durchgeführt, bei der wir in die Nutzung des KI-Campus einführen konnten.

Wie sieht eine Kooperation mit dem KI-Campus bspw. aus?

Stefan Göllner

Ein gutes Beispiel ist der Onlinekurs "Stadt | Land | DatenFluss". Der deutsche Volkshochschulverband hat ihn 2020 als App entwickelt, unterstützt von der Bundesregierung und unter der Schirmherrschaft der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aufgrund unserer technischen Möglichkeiten konnten wir den Onlinekurs 2021 über den KI-Campus für die Desktop-Nutzung zur Verfügung stellen. In diese Richtung wollen wir weitergehen und Projekte nach vorne bringen.

Können Unternehmen auf dem KI-Campus eigene Inhalte veröffentlichen?

Stefan Göllner

Unser Lernangebotsteam hat für den KI-Campus ein eigenes Qualitätsmanagement entwickelt. So wird überprüft, ob ein Lernformat in Bezug auf die didaktische, gestalterische und technische Umsetzung unseren Standards gerecht wird. Sind diese Kriterien erfüllt und das Lizenzmodell passt, können auch Kurse fremder Anbieter aufgenommen werden. Jedoch hören die Prüfung und Verbesserung nicht auf, wenn ein Kurs einmal erstellt und hochgeladen wurde. Sie muss kontinuierlich weitergeführt werden. So sorgen wir dafür, dass die Inhalte stets aktuell, attraktiv und fachlich korrekt sind.

Unser Kuratierungsteam verfolgt zudem ständig und international die Veröffentlichung neuer Inhalte mit KI-Bezug. Wenn Spannendes entsteht, verweisen wir auf die entsprechenden Lernangebote und Lernplattformen. So entsteht eine Übersicht über das verfügbare Angebot ‐ über den KI-Campus hinaus.

So findet man z.B. ein Video bei uns, sieht es aber woanders an. Lösungen für eine noch flexiblere Integration externer Inhalte in den KI-Campus sind für uns ein wichtiges Ziel auf dem Weg zu einem offenen Lern- Ökosystem. In der nächsten Projektphase werden wir Moodle als weitere Lernplattform einbinden, um unsere Anschluss- und Kooperationsfähigkeit noch weiter zu steigern.

2020 gab es für den Ideenwettbewerb des KI-Campus 137 Einreichungen. Wie viele davon kamen von Unternehmen?

Stefan Göllner

Seit 2019 haben bei den Ideenwettbewerben vorwiegend Bildungsakteure, wie z.B. Forschungsinstitute, privatwirtschaftliche Fortbildungsunternehmen oder Hochschulen teilgenommen. Unternehmen waren bisher nicht dabei.

Welchen Nutzen haben Unternehmen vom KI-Campus?

Stefan Göllner

Ich glaube, dass gerade große Unternehmen es sich nicht mehr erlauben können, ihren Mitarbeiter:innen keine internen Fortbildungsangebote zum Thema KI anzubieten. Es geht ja nicht nur darum, intern zu qualifizieren, sondern auch darum, sich als attraktiven Arbeitgeber mit zukunftsweisender Fortbildung zu präsentieren. Weil das aufwändig ist und geprüfte Materialien oft nicht verfügbar sind, können wir mit unserer Lernplattform KI-Campus die Lücke in diesem Bildungssektor schließen.

Arbeitgeber:innen könnten eine Qualifizierung bereits vor der Bewerbung anbieten. Nach dem Motto „Wenn Du Dich hier bewirbst, kannst Du die erforderlichen Kompetenzen vorab beim KI-Campus erwerben“. Unternehmen könnten von unseren Vorgaben, den Qualitätsstandards, die wir etabliert haben und von unserem geprüften Qualitätssiegel profitieren. Die Qualifizierung durch den KI-Campus vereinfacht Recruitment-Prozesse und entlastet die Personalabteilungen in Unternehmen.

Der Fachkräftemangel im Bereich KI und Data Science tut der Wirtschaft gerade richtig weh. Daher gibt es einen heißen Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Menschen, die sich im Bereich KI qualifizieren möchten, werden eher bei uns nach verlässlichen Lerninhalten zum Thema suchen als auf Unternehmenswebsites. All dies sind Argumente für unsere Lernangebote, bei denen Unternehmen hellhörig werden könnten.

Was kosten die Zertifikate beim KI-Campus?

Stefan Göllner

Die Zertifikate vergeben wir kostenlos. Ziel ist es, eine hohe Attraktivität durch die Reputation der beteiligten Institutionen zu schaffen. Zugleich werden die Vergabekriterien möglichst nah an internationalen Standards ausgerichtet, damit die Anerkennung erleichtert wird.

Erfreulicherweise sind wir seit kurzem Mitglied im European MOOC-Consortium – einem Zusammenschluss von aktuell acht europäischen Lernplattformen. Wir werden uns in diesem Gremium in die Weiterentwicklung von EU Standards bei der Zertifizierung einbringen. Zukünftig sind evtl. auch kostenpflichtige Zertifikate denkbar, dazu gibt es aber noch keine konkreten Überlegungen.

Welche Feedbacks von Nutzer:innen des KI-Campus gibt es bisher?

Stefan Göllner

Wir führen regelmäßige (Online)-Befragungen durch. Die letzte Befragung wurde im April 2022 abgeschlossen und die Ergebnisse im Mai veröffentlicht. Ein Auszug: 96% der Befragten würden den KI-Campus weiterempfehlen.

Bildquelle: KI-Campus

Wird beim KI-Campus ein Monitoring-Verfahren eingesetzt?

Stefan Göllner

Kursbefragungen sind in die Kurse integriert und werden zum Start und Ende eines Kurses durchgeführt. Ziel ist es dabei, Zufriedenheit und Verbesserungswünsche abzufragen. Die Ergebnisse werden systematisch ausgewertet und fließen in die Weiterentwicklung der Lernangebote aber auch der Lernplattform insgesamt ein.

Zudem werden (DSGVO konform) Learning Analytics erfasst und ausgewertet. In diesem Bereich ist auch mittelfristig die Integration und Nutzung von KI-Tools vorgesehen, um Auswertungen und Rückschlüsse auf die Benutzung zu erleichtern und zu verbessern.

In welchen Bereichen sehen Sie derzeit das größte Potenzial für KI in Deutschland?

Stefan Göllner

Das größte Potenzial sehe ich dort, wo Daten bereits verfügbar sind, aber noch nicht genutzt werden und in Bereichen, wo viele Daten generiert und Prozesse bereits automatisiert werden können, wie z.B. im Maschinenbau, in der industriellen Produktion oder in der Landwirtschaft. Auch die Medizin wird aus gutem Grund immer als ein zentrales Anwendungsfeld genannt. Hier können Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten gleichermaßen profitieren. Die Forschung macht in diesem Bereich rasante Fortschritte.

Auch in der Verwaltung, wo der Nutzen von KI für Menschen direkt erfahrbar wird, liegen große Möglichkeiten. Man weiß ja, wie knöchern es immer noch ist, z.B. eine Steuererklärung zu erstellen. Dort, wo wir Daten hinterlassen, wollen wir, dass damit Sinnvolles passiert. Bürgerinnen und Bürger wünschen sich Alltagserleichterung, Mitarbeitende in den Verwaltungen Arbeitserleichterung.

Beide könnten also enorm von KI profitieren. Sobald diese unterschiedlichen Perspektiven einbezogen werden, wäre ein vertrauensbildender Prozess möglich, mit dem schnell viel Akzeptanz für KI-Lösungen entstehen könnte.

Weil wir in diesem Bereich großes Potenzial sehen, bieten wir auf dem KI-Campus z.B. den Kurs "KIÖV – KI in öffentlichen Verwaltungen" an. Der Kurs richtet sich an alle Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung, die sich über den Einsatz von KI in ihrem beruflichen Umfeld informieren und wissen möchten, welche Potenziale Künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor bietet. Die jeweils zehnminütigen Micro-Lerneinheiten lassen sich schnell und einfach in den Arbeitsalltag integrieren.

Städte und Kommunen, die z.B. Smart-City-Modellprojekte angehen wollen, könnten ihre Beschäftigten vorab den KIÖV-Kurs machen lassen. Die Teilnehmenden können ihre Eindrücke direkt im Kurs miteinander austauschen und diskutieren, was eine wertvolle Grundlage für die weitere Ideenentwicklung schafft.

Dort, wo man erst jetzt mühsam anfängt, Daten zu erfassen, wird es länger dauern, bis wirkungsvolle Anwendungen entstehen. Als Beispiel ist hier wohl leider der zivilgesellschaftliche Bereich zu sehen, in dem ich mich mit place/making ja auch deshalb stark engagiert habe.

Welchen Eindruck haben Sie vom aktuellen Innovationsgeschehen in Deutschland?

Stefan Göllner

Ich glaube unsere Gesellschaft ist immer noch sehr von der schon sprichwörtlichen „German Angst“ geprägt. Man tut erst dann etwas, wenn man meint, es ginge einem „ans Leder“ und handelt weniger aus Vergnügen an der Sache, was einen wenig lustvollen Umgang mit Innovation zur Folge hat. Man sollte meiner Meinung nach mit mehr Zutrauen und Experimentiergeist an die Sache herangehen, dann ließe sich auch mehr bewegen.

Dass etwa jetzt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine ein Schub zum Umdenken im Energiebereich kommt, ist symptomatisch: Offensichtlich muss es erst eine Mega-Eskalation geben, damit der notwendige Impuls für einen Richtungswechsel zu Stande kommt. Dabei denke ich, dass die Menschen offener und bereiter für Neues sind als ihnen Politik und Wirtschaft zutrauen.

Die Rise of AI Conference in Berlin ist ja einer der Events rund um Künstliche Intelligenz. Wann wird der KI-Campus mit dabei sein?

Stefan Göllner

Wir sind mit den Organisator:innen in engem Austausch und versuchen im kommenden Jahr mit dabei zu sein.

Was können wir alle in Bezug auf Innovation besser machen?

Stefan Göllner

Wir könnten z.B. mit einem Mindset an Dinge herantreten, dass annimmt „alles ist optimierbar“, anstatt mit der Annahme „das ist jetzt aber wirklich zu Ende gedacht“. Wir könnten das schmerzhafte In-Frage-stellen kultivieren, indem wir dafür Raum und Zeit zur Verfügung stellen.

Innovation ist eben nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit und harte Auseinandersetzung. Sie erfordert Reflexion, Selbstkritik und Ausdauer. Sie passiert nicht nebenbei, sondern setzt Freiräume und Planung voraus. Das alles sollten wir zulassen, etablieren und mit Ressourcen ausstatten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Gesine Cody (innoXperts Strategie, Kommunikation & Senior Copy Writer)